Zwischen Erinnerungskultur und Pop-Ikone

Witzfigur oder Botschafter?

Zwischen Erinnerungskultur und Pop-Ikone

Unsere KI-Kampagne anlässlich des 150. Jubiläums des Hermannsdenkmals wirft Fragen zum Umgang mit Denkmälern auf: Darf bzw. sollte das Hermannsdenkmal zur Projektionsfläche für gesellschaftlichen Diskurs sein? Wird das Denkmal dadurch trivialisiert oder ist Auffallen und Provozieren ein legitimer Multiplikator für gesellschaftliche Themen? Warum muss also gerade der Hermann für eine Auseinandersetzung mit künstlicher Intelligenz herhalten?

Im SPIEGEL schreibt Guido Kleinhubbert unter dem Titel: Das Hermannsdenkmal wird 150 – und immer häufiger zur Witzfigur

:

Ein Schönling mit kurzem Rock, Schwert und Schnauzbart: Das Hermannsdenkmal bei Detmold ist eines der beliebtesten Ausflugsziele Deutschlands. Zu ihrem Jubiläum muss die Statue für allerlei Klamauk herhalten. [...]

Der Krieger mit der seltsamen Optik wird etwa auf Monitoren und in den sozialen Netzwerken zur KI-Figur – und musste das Trikot eines Fußballvereins tragen. Hermann, der ein Held sein sollte und später teils von Rechtsextremen politisch missbraucht wurde, bekommt eine neue Rolle: Er wird zur Witzfigur. [...]

Ernsthafte Sonderschauen oder Symposien zu Themen wie Heimat und Nationalismus gibt es ansonsten zum Jubiläum kaum. [...] In sozialen Netzwerken lassen der Landesverband Lippe und die Technische Hochschule Ostwestfalen-Lippe den Cheruskerfürsten als Avatar zum etwas dusselig anmutenden Influencer werden, der Aerobic macht und gekleidet wie ein Hippie auf einer Wiese sitzt, samt Blumenkranz um den Flügelhelm.

Denkmäler sind Gedächtnisräume bzw. Erinnerungsorte, deren Bedeutung innerhalb wechselnder politischer und gesellschaftlicher Kontexte jeweils verschieden bewertet und ausgelegt wird. Seit seiner Erbauung 1875 wurde die Interpretation des Hermannsdenkmals durch Kaiserreich, NS-Propaganda und Nachkriegsdemokratie geprägt. Durch die Rolle als lokale wie auch überregionale kollektive Identifikationsfigur über soziale Milieus hinweg ist das Denkmal Projektionsfläche und Multiplikator für Propaganda, Identität, Politik und gesellschaftlichen Diskurs.

150 Jahre nach Erbauung des Denkmals ist der Umgang mit (generativer) KI nicht nur eine wissenschaftliche, sondern auch eine politische, ethische und gesamtgesellschaftliche Frage. Die notwendige, breite Debatte erfordert ein Verständnis für alle Teilbereiche von KI-Technologie über alle gesellschaftlichen Schichten hinweg.

Aufhänger für die Kampagne war also insbesondere die Möglichkeit, zum Jubiläum des Hermannsdenkmals, breite gesellschaftliche Gruppen zu erreichen und für das Thema KI zu sensibilisieren.

Der Hermann eignet sich ideal für unser KI-Experiment – nicht, weil wir ihn historisch rekonstruieren wollen, sondern weil seine Figur kulturell offen, visuell klar und symbolisch stark ist. Seine äußere Gestalt – Schwert, Schild, Helm, Pose – ist selbst schon eine Interpretation: eine historisch konstruierte Ikone, aufgeladen mit Bedeutung und doch offen für neue Lesarten. Genau diese Spannung machen wir uns zunutze, verzichten aber bewusst darauf, ihm ein neues Gesicht zu geben, da es keine genauen Überlieferungen seines tatsächlichen Aussehens gibt. Stattdessen arbeiten wir mit dem, was da ist: mit der ikonischen Silhouette des Denkmals. Sie wird zur Projektionsfläche – nicht, um Geschichte zu bebildern, sondern um mediale Konstruktion sichtbar zu machen.

Denkmäler als Gedächtnisräume sind keine Speichermedien, in denen Erinnerungen statisch erhalten bleiben. Sie wirken als Gedächtnisstützen, die durch kollektive Nutzung und individuelle Aneignung als Schnittstelle zwischen gesellschaftlichem und individuellem Gedächtnis fungieren. Sie sind wandelbar und passen sich fortlaufend den Werten und Bedürfnissen folgender Generationen an, indem sie Teile der Geschichte auswählen, ändern oder auch vergessen.

Kulturwissenschaftlerin Aleida Assmann trennt den Begriff Erinnerungskultur in drei Bedeutungen:

Pluralisierung und Intensivierung der Zugänge zur Vergangenheit

Erinnerungskultur ist nicht mehr nur für Expert:innen und Wissenschaftler:innen Thema. Stattdessen haben in den letzten Jahrzehnten diverse gesellschaftliche Gruppen das Thema neu für sich entdeckt.

Aneignung der Vergangenheit durch eine Gruppe

Der Umgang mit Erinnerungen kann sowohl positiv als auch negativ genutzt werden. In diesem Sinne ist das Erinnerungsobjekt rein funktional. Hier nennt Assmann die monumentale Erinnerung, die motivierend wirken kann, wenn Vorbilder aber manipulativ genutzt werden, zu Hass oder Fanatismus führen kann. Bei der antiquarischen Erinnerung steht die Traditionsbewahrung im Vordergrund. Schaden kann hier entstehen, wenn nichts Neues zugelassen wird oder Vergangenes unkritisch gefeiert wird. Bei der kritischen Erinnerung wird in der Vergangenheit explizit nach Fehlern gesucht, was Veränderungen zuträglich ist aber das Risiko der Zerstörung von Erinnerungen birgt.

Ethische Erinnerungskultur

Beschreibt die kritischen Umgang mit Erinnerungen in Form von gesellschaftlichen und staatlichen Verbrechen insbesondere aus der Perspektive ihrer Opfer.

In Bezug auf das Hermannsdenkmal sind alle drei Bedeutungsweisen des Begriffs relevant. Als kultureller Ort an dem Menschen zusammenkommen und über Geschichte und Erinnerung lernen können (z.B. im Hermanneum , dem angeschlossenen Museum); Als monumentale (Nationalheld), antiquarische (Mythen und Traditionen) aber auch kritische Erinnerung (Sprüche auf dem Sockel des Hermannsdenkmal), aber auch aus ethischer Perspektive (insbesondere in Bezug auf die Themen Nationalismus und Heimat, wie Kleinhubbert im SPIEGEL schreibt).

Nicht nur vor Ort, sondern auch in Medien, wie Comics (z.B. dem Hermännchen-Comic ), Animationen, Filmen, Serien oder auch in Social Media fungiert das Hermannsdenkmal als Erinnerungsanker. So wird über Denkmäler im kulturwissenschaftlichen Verständnis die „Geschichte in der Öffentlichkeit“ kommuniziert.

Diese Medienpräsenz hat aber nicht nur eine erinnerungskulturelle Perspektive. Das Hermannsdenkmal ist in den Comics, Filmen und auf Social Media auch Ikone und Popstar.

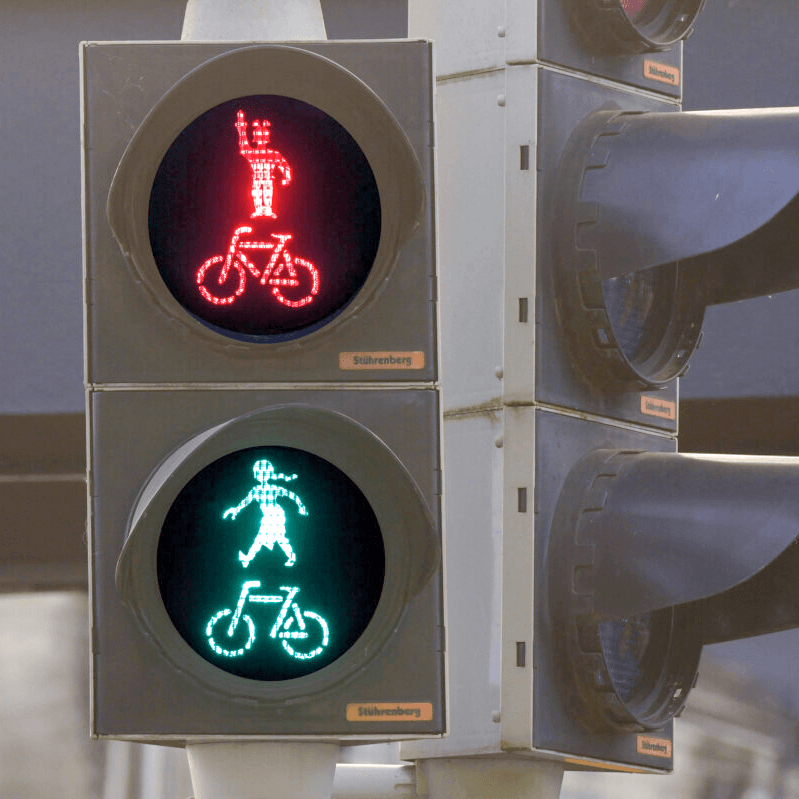

Und auch sonst ist das Hermannsdenkmal popkulturell von großer Bedeutung: Ampelmännchen, auf Tassen oder als Andenken. 2017 wählten die Stadtwerke Detmold das Hermannsdenkmal in Quitscheenten-Form als Werbemaßnahme. Nach eigenen Angaben mit großem Erfolg. .

Dazu gelten Denkmäler aus kultureller Perspektive als Wahrzeichen einer Region und fungieren als Identifikationsanker. So ist zum Beispiel die Freiheitsstatue über ihren historischen und erinnerungskulturellen Status hinaus weltweit als Wahrzeichen und Sinnbild für die gesamten Vereinigten Staaten bekannt. Gleichsam ist das Hermannsdenkmal auch über die geschichtliche Dimension hinaus eine über Grenzen bekannte lippische Identifikationsfigur.

Der Hermann ist emotional. Die Lipper haben den Hermann auserkoren als ihr Symbol für Heimat.

— Künstler Hans Kordes im Podcast Mythos Arminus - Auf den Spuren des Hermanns (Folge 4 vom 06.08.2025)

Was die Beispiele hier zeigen: Was das Hermannsdenkmal so besonders macht ist seine Wandlungsfähigkeit. In OWL und Lippe ist er mehr als Monument – er ist Piktogramm auf Ampeln, Figur in Kinderbüchern, Souvenir auf Märkten. Er lebt im Alltag weiter – als identitätsstiftendes Symbol, aber auch als humorvolle Selbstverortung. Die Lipper:innen haben ihn adoptiert, nicht als unkritisches Heldenbild, sondern als Mischform aus Stolz, Erinnerung und Selbstironie.

Warum ausgerechnet dieses Denkmal – dieser überhöhte, kupferne Koloss im Teutoburger Wald – als Ausgangspunkt für ein KI-gestütztes Medienexperiment? Der Hermann dient in unserer Kampagne als Transfervehikel. Sie ist nicht vordergründig als Erinnerungskultur einzuordnen.

Der Ikonen-Status und die Bekanntheit des Denkmals ist Multiplikator um das gesellschaftlich relevante Thema "Umgang mit KI" in den Fokus zu rücken und sichtbar zu machen.

Gleichsam darf die Berufung auf den lippischen Popstar-Status kein Freifahrtschein für einen lapidaren oder gar verachtenden Umgang mit Geschichte und Erinnerung sein. Assmann schreibt zur ‚Aneignung der Vergangenheit durch eine Gruppe‘:

Die monumentale Erinnerung zum Beispiel kann auf große Vorbilder aus der Geschichte aufbauen, die zum Nacheifern anspornen, sie kann aber auch schaden, wenn diese Bilder manipuliert werden, um zum Fanatismus zu mobilisieren.

Würde der Hermann nun also ernsthaft als friedensbringender Hippie verklärt werden, in dem durch gezielte Manipulation ein falsches oder irreführendes Narrativ erzeugt würde, wäre das ein gefährlicher Keimboden für Fanatismus. Allerdings geht diese Betrachtung im Bezug auf die Kampagne nicht weit genug.

Neben der eindeutigen Kennzeichnung haben die generierten Bilder immer eine phantastische Komponente. (Eine Kupferstatue kann nicht wirklich verkleidet auf einer Wiese sitzen.) Die Bilder sind eindeutig nicht real. Dafür ist unerheblich, ob sie KI-generiert oder auf andere Weise künstlich erschaffen wurden. Auch deswegen ist der Hermann als nicht (mehr) real existierende Person gut für seine Botschafter-Rolle geeignet.

Das Bild des Hippie-Hermanns mit Blumenkranz ist ein Anker um das größere Thema sichtbar zu machen: Was, wenn das nun eben keine Statue wäre, sondern ein echter Mensch? Vielleicht ein:e Politiker:in? Würde ich den Fake erkennen?

Damit schließt sich der Kreis von Manipulation in der Erinnerungskultur zur Manipulation durch KI-Bilder. Die oft humorvollen KI-Umgestaltungen sollen nicht primär die historische Gestalt lächerlich machen, sondern Meta-Kommentare zur Bildmacht zeitgenössischer Medien liefern.

Im Zuge der Kampagne veröffentlichen wir eine Reihe von Insights, die die Hintergründe zum wissenschaftlichen Diskurs sowie zu ethischen und rechtlichen Fragen rund um das Thema generative KI beleuchten: Die Entwicklung von KI-Modellen erfordert umfangreichen Trainingsdaten – häufig unter Einsatz urheberrechtlich geschützten Materials. Wie schützen wir uns davor, dass KI-Anwendungen zu Lasten von kreativ Schaffenden gehen? Wie erschafft die KI eigentlich Bilder? Im Kontext der Kampagne bedeutet das: Hintergründe liefern und Debatten anregen statt nur „Clickbait“ und Witzfigur.

Der KI-Hermann wechselt zwischen Ironie und Ernst, zwischen Pathos und Pop. Als Projektpartner gemeinsam mit dem Landesverband Lippe verstehen wir ihn zugleich als kulturelles Erbe und offenes Experimentierfeld. Das macht das Hermannsdenkmal so besonders:

Selbst aus technischer Sicht ist das Hermannsdenkmal ein ideales Motiv: Seine klare Silhouette, markante Pose und hohe Wiedererkennbarkeit machen ihn für KI-Systeme besonders zugänglich – und zugleich offen für stilistische Variation.

Das Hermannsdenkmal ist eine der bekanntesten Sehenswürdigkeiten Ostwestfalens und spielt für Tourismus und Wirtschaft eine wichtige Rolle. Laut Wikipedia besuchen etwa 500.000 Menschen pro Jahr die Statue. Damit ist das Denkmal ein wichtiger wirtschaftlicher Faktor für die Region. Die Sichtbarkeit des Denkmals ist für die Tourismusbranche von großer Wichtigkeit. Seit 2008 ist das Hermannsdenkmal Teil der NRW-„Straße der Monumente“, eines Netzwerkes historischer Orte, das gemeinsame Marketingmaßnahmen und Besucherangebote fördert.

Auf Instagram erreicht das Denkmal auf eigenem Account über 4.000 Follower (Stand 06.08.2025). Soziale Medien sind heute ein wichtiger Marketingfaktor. Damit spielt die Kampagne neben ihrer Hauptfunktion auch eine werbliche Rolle für die Region Lippe, in dem sie über "schöne Bilder" Interesse für das Denkmal erzeugt.

Genaue Effektgrößen müssten empirisch untersucht werden um fundierte Aussagen über Spillover-Effekte (Social Media → touristische Besuche → wirtschaftlicher Effekt) zu treffen.

Allerdings findet die Kampagne auch über die sozialen Medien hinaus in traditionellen Medien Betrachtung. So berichteten Radio Lippe und der SPIEGEL .

Der KI-Hermann ist Denkmal, Projektionsfläche und medienkritisches Experiment zugleich. Die erstellten synthetischen Artefakte verdichten drei Bedeutungsebenen – regionale Identität, popkulturelle Ironie und technologische Medienproduktion – zu einem vielschichtigen Kommentar über Erinnerung, Medien und gesellschaftlichen, wie technologischen Wandel. In diesem Spannungsfeld entsteht ein dialogischer Raum: nicht als digitaler Gag, sondern als Spiegel einer Gesellschaft im Umbruch – irgendwo zwischen Digitalität, Deutung und manchmal auch Selbstironie.

Der Hermann ist für viele Menschen ein emotionales Symbol für Heimat – als Ausdruck von Zugehörigkeit, Lokalkolorit und kollektiver Erinnerung. Die KI-Interpretationen greifen diese Verankerung auf und übertragen sie in die Bildsprache der Gegenwart. Der „KI-Hermann“ besucht Radio Lippe, weist auf den Podcast der Lippischen Landeszeitung “Mythos Arminius” hin oder schaut sich einen Film im Mondscheinkino an. So entsteht ein digitales Narrativ regionaler Identität, das auch bei jüngeren Zielgruppen anschlussfähig ist als auch in den lokalen Vorstellungswelten verankert bleibt. Der KI-Hermann ist nahbar, transformiert – und doch unverkennbar.

Der Aerobic-Hermann, der Hippie-Hermann, der Hermann als Influencer: Diese Darstellungen wirken verspielt, ja auch absurd. Doch genau darin liegt ihre Stärke. Sie entmystifizieren das Denkmal nicht, sondern öffnen es für neue Betrachtungen. Popkulturelle Ironie wird hier zum Mittel, das Vergangene mit dem Zeitgenössischen in Dialog zu bringen.

Die humorvolle Brechung ist kein Selbstzweck, sondern Strategie: Denkmalpflege als lebendige Praxis, die Reibung erzeugt – und dadurch Reflexion anstößt.

Die tiefste Ebene liegt im Medium selbst: KI-Bilder sind algorithmisch erzeugte Visualisierungen, gespeist aus Datensätzen, gesteuert durch menschliche Prompts. Jedes Bild des „KI-Hermanns“ ist auch ein Kommentar zur Funktionsweise unserer Bildkultur:

Die Kampagne zeigt damit nicht nur, wie KI funktioniert, sondern auch, was sie sichtbar macht – und wie sich gesellschaftliche Narrative durch Technik formen (oder verzerren) lassen.

Witzfigur oder Botschafter?

Die Antwort liegt – wie so oft – irgendwo dazwischen. Und vielleicht ist sie auch nicht für alle gleich – und das ist okay. Das Hermannsdenkmal war nie ein neutrales Denkmal, sondern schon immer Projektion und Konstruktion: ein Mythos, kulturell, politisch, ideologisch aufgeladen und emotional verortet. Für manche ist er ein Held, für andere ein ästhetisches Kuriosum – ein „Schönling mit kurzem Rock, Schwert und Schnauzbart“ – und für die meisten Lipper einfach eine Figur, die sie mit Heimat verbinden.

Genau deshalb eignet es sich heute als Ausgangspunkt für unser mediales KI-Experiment. Aber dennoch die Frage: Muss ausgerechnet ein Denkmal herhalten, wenn es um generative KI, Medienkompetenz und gesellschaftliche Diskurse geht?

Die Antwort: Ja.

Im Rahmen unseres KI-Experiments soll das Hermannsdenkmal natürlich nicht zur Witzfigur verkommen, sondern zum Botschafter – letztlich zum Werkzeug für ein gesellschaftlich und technologisch hochaktuelles Thema: generative Künstliche Intelligenz. Wir nutzen ihn als Ausgangspunkt, als Medium, als medialen Impulsgeber in einem experimentellen Rahmen, der es ermöglicht, sich auf niederschwellige Weise mit den Potenzialen und Herausforderungen neuer Technologien auseinanderzusetzen.

Als in Detmold ansässiges KreativInstitut – ein Verbund aus drei Hochschulen, u. a. der Technischen Hochschule OWL – greifen wir bewusst eine lokale Ikone auf. Nicht, um sie zu entmystifizieren oder historisch aufzuarbeiten, sondern um zentrale Fragen unserer Gegenwart zu stellen. Humor, Ironie und popkulturelle Referenzen senken die Einstiegshürde, ohne das Denkmal zu entwerten. Der Hippie-Hermann auf Instagram ist kein Selbstzweck – er ist ein Türöffner. Und führt im besten Fall direkt zur Frage: „Wie entsteht so ein Bild eigentlich?“

Der Anlass – das 150-jährige Jubiläum des Hermannsdenkmals – war für uns ein idealer Moment, um sichtbar zu machen, wie stark sich Bildwahrnehmung, Vertrauen in Medien und kulturelle Symbole im Zeitalter der KI verschieben. Genau deshalb sind wir froh für dieses gemeinsame Projekt mit dem Landesverband Lippe zu kooperieren. Gerade weil der Hermann so präsent ist – als Denkmal, als Symbolfigur, als regionales Wahrzeichen – eignet er sich als Projektionsfläche für ein breites Publikum. Ziel ist es, eine Vielzahl gesellschaftlicher Gruppen zu erreichen und für den kritischen Umgang mit KI zu sensibilisieren – und zwar genau dort, wo dieser heute schon stattfindet: in Social Media, in Bildern, Reels und Feeds.

Wie jede Generation „ihren Hermann“ neu interpretiert hat, gießen wir ihn nun in Datensätze, Prompts, Pixel und Reels. Damit wird er weniger Denkmal als Möglichkeitsraum – ein kulturelles Labor, in dem Heimatgefühl, Medienkritik und algorithmische Ästhetik miteinander in den Dialog treten.

Und vielleicht liegt genau darin seine Stärke: Der Kupferriese verändert sich nicht – er bleibt, was er war: ein Denkmal. Aber eben eines, das nicht nur an Vergangenes erinnert, sondern auch etwas über unsere Gegenwart erzählt. Unser Hermann ist keine Witzfigur – aber er darf zum Schmunzeln bringen und so Aufmerksamkeit erzeugen. Denn wo Aufmerksamkeit ist, beginnt auch das Hinterfragen.

abgerufen am 08.08.2025

Die Social-Media-Kampagne zum 150-jährigen Jubiläum des Hermannsdenkmals verfolgt keine kommerziellen Ziele. Sie dient der kulturellen Öffentlichkeitsarbeit, der regionalen Sichtbarkeit sowie vor allem der niedrigschwelligen Aufklärung über generative Künstliche Intelligenz in Bezug auf Kunst, Kultur, Ethik und Umwelt. Wir sind kein geschichtswissenschaftliches Institut, unser Fokus liegt nicht auf historischer Forschung oder der Neudeutung bestehender Geschichtsbilder. Eine Kooperation des KreativInstituts.OWL mit dem Landesverband Lippe.

Pressemitteilung

Download