ZWISCHEN URHEBERRECHT UND INNOVATION

Lizenz zum Training?

ZWISCHEN URHEBERRECHT UND INNOVATION

Ob ein Gorilla als Food-Blogger, das Hermannsdenkmal als Urlaubs-Influencer oder der Familienhund im unverkennbaren Disney-Stil: Generative KI macht längst möglich, was einst Designer:innen vorbehalten war. Was wie Magie aussieht, basiert auf einer urheberrechtlichen Grauzone – mit echten Konsequenzen. Denn hinter der kreativen Leichtigkeit verbirgt sich ein vermeintlicher Datenklau: Millionen geschützter Bilder und Stile wurden verwendet – ohne Einverständnis der Urheber:innen. Die Debatte um Fairness, Urheberrecht und digitale Verantwortung hat gerade erst begonnen.

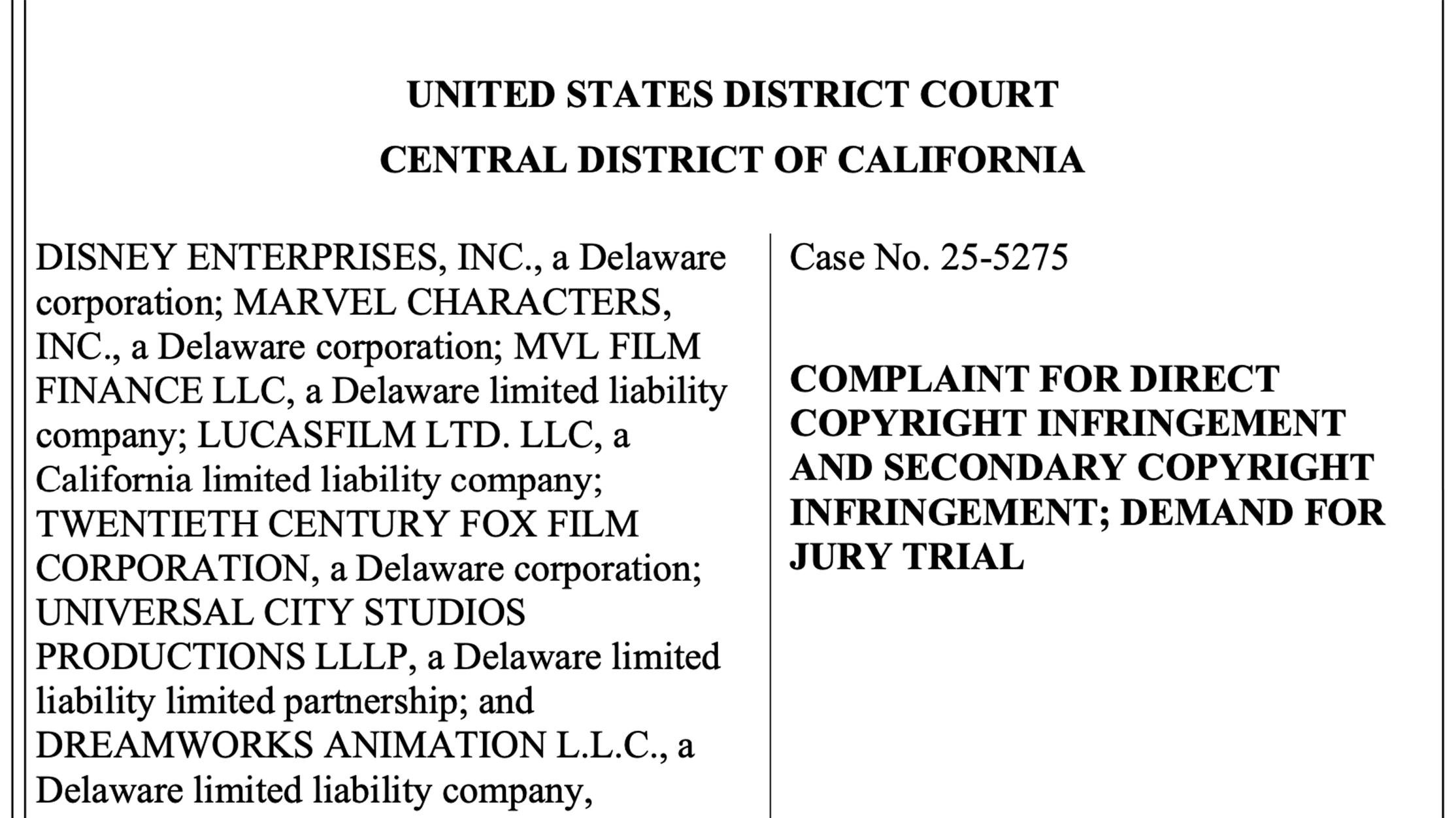

Zwischen einer Idee und ihrem Ergebnis steht ein einzelner Text-Prompt, der das einstige Handwerk in beeindruckender Geschwindigkeit digital ausübt – eine Innovation, die nicht unumstritten ist. Aufgrund einer Vielzahl von Generierungen geschützter Disney-Inhalte geht der Giga-Konzern nun gegen Midjourney, eine der größten Plattformen generativer KI, vor. Der Vorwurf lautet: die Erstellung von Plagiaten geschützter Inhalte in unzähliger Menge. Laut Disney sei Midjourney „a bottomless pit of plagiarism“, also eine endlose Ansammlung von Plagiaten.

Ein Fall für das Urheberrecht:

Disney reicht Klage gegen Midjourney ein

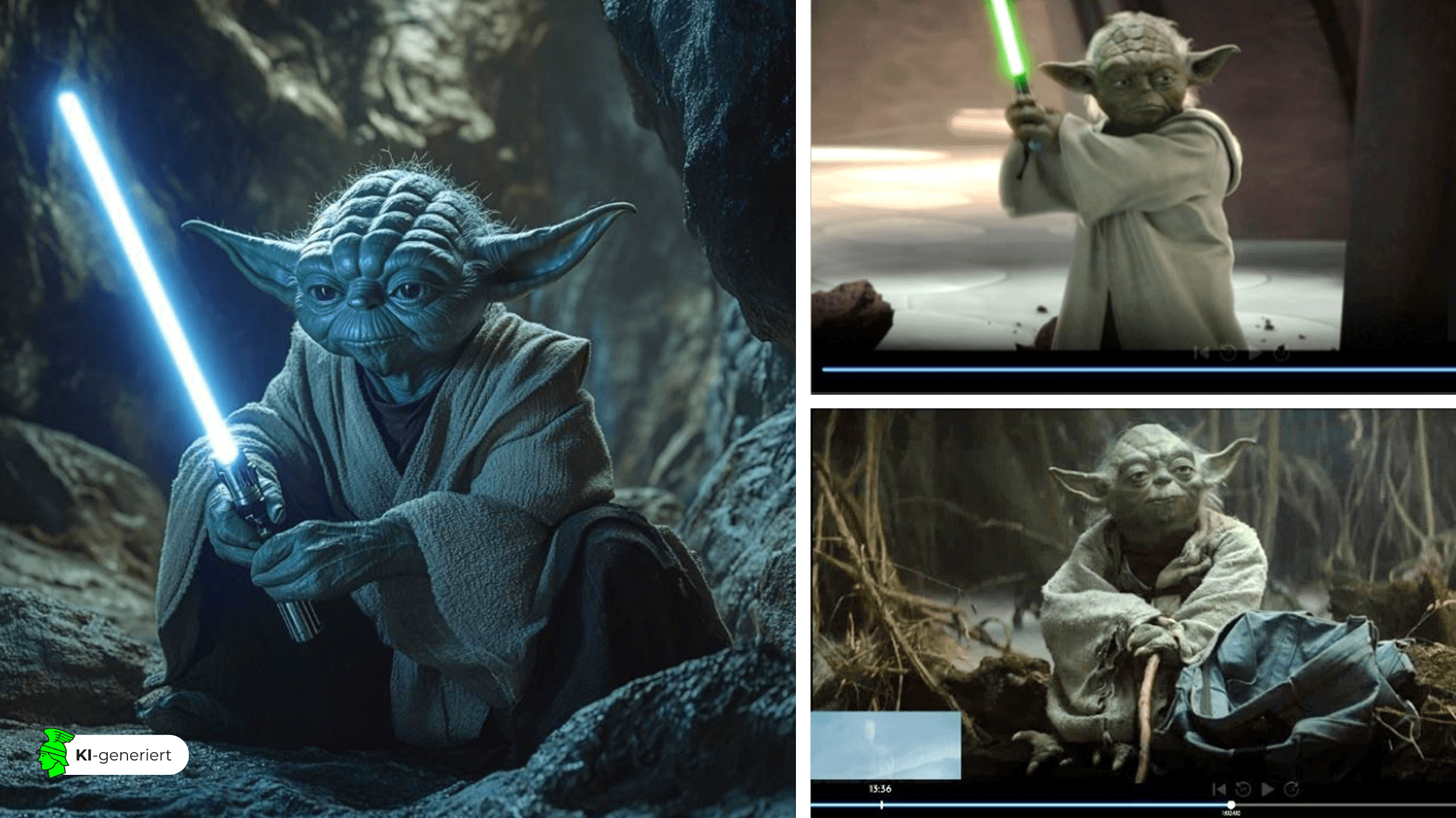

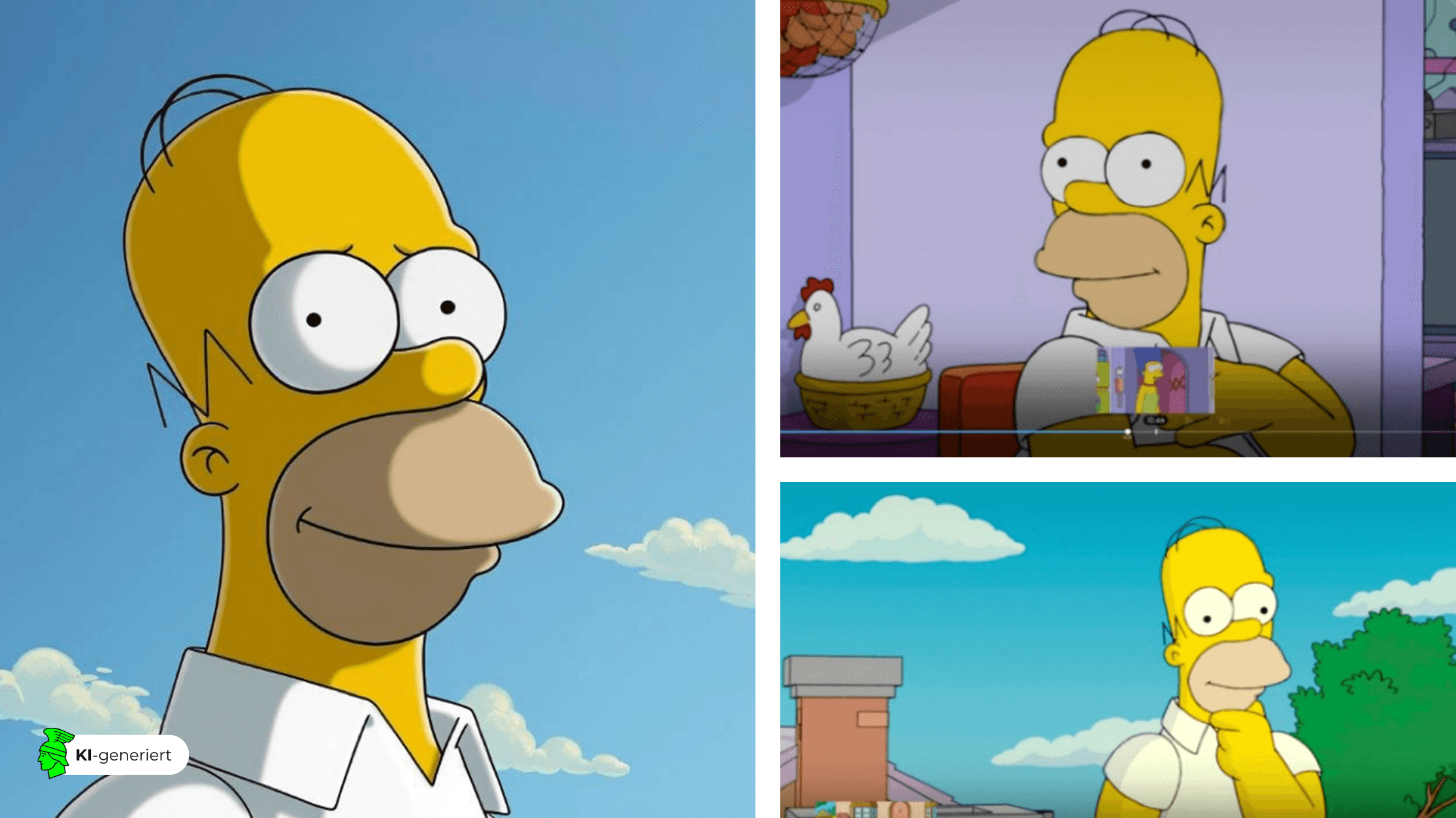

Der juristische Vorstoß von Disney kommt nicht überraschend. Seitdem die Bildgenerierung breiten Anklang findet, stellt sich besonders die Kreativbranche bei der Nutzung von generativer KI quer. Der Grund dafür ist, dass für das Training solcher Modelle frei zugängliche Daten ohne Lizenzen genutzt werden. Das wiederum bedeutet: Wenn der Trainingsdatensatz einer KI aus genügend Materialien eines Künstlers besteht, ist es möglich, den individuellen Zeichenstil zu adaptieren und vom Bildgenerator erzeugen zu lassen. Ein bekanntes Beispiel ist das japanische Zeichentrickfilmstudio Ghibli, dessen Zeichenstil unzählige Male auf Social-Media-Plattformen kopiert wurde. Wer oder was würde einen nun noch daran hindern, ein eigenes Buch oder gar einen gesamten Animationsfilm im Ghibli-Stil herauszubringen? Rechtlich gibt es dafür Hürden: Denn die Inhalte sind lizenziert und somit von den Urhebern geschützt.

Das Urheberrecht verhindert die Nutzung und Vermarktung geschützter Inhalte, indem es – wie ein visuelles Patent – den Urheber vor dem Diebstahl geistigen Eigentums bewahrt. Aber hindert das Urheberrecht auch die generative KI daran, solche Inhalte zu produzieren?

Heutzutage noch nicht – und genau hier setzen Disneys Vorwürfe an. Laut der öffentlichen Klagevon Disney ist Midjourney in der Lage, hochaufgelöste Kopien der lizenzierten Charaktere zu erstellen. Es handele sich bei den Erzeugnissen von Bildgeneratoren wie Midjourney um Produktpiraterie, bei der es keinen Unterschied mache, ob Plagiate von KI-Modellen oder Menschen erstellt würden, argumentiert Horacio Gutierrez, Chief Legal Officer bei Disney.

Zwar dürfe man sich laut Urheberrecht an Konzepten fremder Künstler:innen bedienen, jedoch müsse ein kreativer Mehrwert geschaffen werden – diesen sieht Disney bei Bildgeneratoren nicht. Vielmehr werde versucht, lizenzierte Figuren, Charaktere oder Umgebungen in anderen Szenerien zu generieren – „bestenfalls“ sogar ohne Abwandlung des Originalinhalts.

Doch könnte nicht einfach ein Filter eingebaut werden, mit dem die Reproduktion lizenzierter Inhalte wirksam unterbunden wird? Das wird bereits von vielen Bildgenerierungsanbietern umgesetzt – und dennoch existieren unzählige „Plagiatsgenerierungen“. Das hängt mit der grundlegenden Funktionsweise neuronaler Netzwerke zusammen: Filter können zwar oft erkennen, wenn ein Prompt möglicherweise urheberrechtlich geschützte Inhalte anspricht. Das zugrunde liegende KI-Modell bleibt jedoch durch sein Training geprägt. Ein Bildgenerator kann nur auf das zurückgreifen, was er in seinen Trainingsdaten gelernt hat.

Waren diese Daten reich an Disney-Bildern, wird die KI – selbst bei gesperrten Begriffen – dazu tendieren, Mickey & Co. stilistisch nachzuahmen. Denn neutrale Eingaben können bei der Modell-Generierung auch implizit entsprechende Assoziationen aktivieren. In diesem Sinne beeinflusst der eingegebene Prompt nicht die Trainingsdaten selbst, sondern ruft lediglich das ab, was während des Trainings statistisch verinnerlicht wurde.

Übersetzt in die Praxis: Natürlich kann ein Prompt mit dem Begriff „Mickey Mouse“ gesperrt werden. Verbindet die KI allerdings „Maus“ grundsätzlich mit der visuellen „Mickey Mouse“, weil sie mit Disney-Bildern auf dieses Wort trainiert wurde, wird sie immer wieder den Disney-Charakter generieren – im Glauben, sie generiere eine gewöhnliche Maus. Die Problematik herrscht also nicht nur auf der Anwenderseite, sondern vor allem im Hinblick auf die vorhandenen Trainingsdaten.

Die einzige Möglichkeit, eine Plagiatsgenerierung zu vermeiden, ist, die KI ausschließlich mit lizenzfreiem Material zu trainieren – anstelle ihr sämtliche frei zugänglichen Daten des gesamten Internets bereitzustellen.

KI-Tech-Giganten wie OpenAI (ChatGPT) sind sich der Urheberrechtsproblematik in ihren Trainingsdaten bewusst, setzen aber darauf, dass das Urheberrecht ein KI-Training mit öffentlichen, geschützten Daten nicht explizit abdecke – und deshalb legal sei. Zudem bezogen sie in einem Anhörungsverfahren gegenüber dem UK House of Lords Stellung, indem sie argumentierten:

„(…) it would be impossible to train today’s leading AI models without using copyrighted materials.“OpenAI

Ein neues Start-up mit dem Namen Moonvalley widerspricht mit seiner neuesten Veröffentlichung „Marey“. Marey ist ein KI-Videogenerierungsmodell, das ausschließlich mit lizenzierten Daten trainiert wurde.

Die Entwickler bewerben das Tool als das erste kommerziell sichere Video-Modell weltweit, das ohne die Hilfe von frei zugänglichen (und möglicherweise geschützten) Daten auskommt. Marey produziert hochqualitative, cinematische Inhalte und wurde für die professionelle Filmproduktion entwickelt.

„Marey is the world’s first commercially safe video model. Trained only on licensed, high-resolution footage. No scraped content. No user submissions. No legal gray zones.“MoonvalleyAI

Zu den Giganten der KI-Konzerne gibt es also bereits Alternativen, die das Urheberrecht berücksichtigen und sich dabei nicht in der Leistungsfähigkeit ihrer KI-Modelle einschränken lassen. Sie verhindern bereits durch ihr lizenziertes Training mögliche Urheberrechtsverletzungen – denn was das Modell nicht kennt, kann es nicht kopieren.

Dazu hat das Bundesministerium der Justiz ein Dokument veröffentlicht, das Antworten auf Fragen rund um KI und Urheberrecht liefern soll. Grundsätzlich gilt: Auch bei KI-generierten Werken sind die europäischen Regelungen zum Urheberrecht zu beachten. Es ist jedoch zu unterscheiden, ob geschützte Inhalte für das Training von KI-Anwendungen verwendet werden oder das generierte Material einer KI-Anwendung zum Einsatz kommt:

Inwieweit einzelne Bildelemente durch das Urheberrecht geschützt sind, muss jeweils im Einzelfall geprüft werden. Anders sieht es bei vollständig KI-generierten Inhalten wie bei Moonvalley aus. Hier werden Videos ausschließlich auf Grundlage erlaubter Materialien erzeugt. Solche Ergebnisse fallen nicht unter das klassische Urheberrecht, da kein bestehendes Werk kopiert oder verletzt wird. Kreativschaffende sind bei der Nutzung solcher legaler Bildgenerierungstools also juristisch abgesichert. In der Praxis heißt das: Anbieter, die innerhalb der EU ansässig sind und sogenannte „General Purpose AI“-Modelle trainieren, müssen eine klare Unternehmensstrategie zur Einhaltung des europäischen Urheberrechts nachweisen – einschließlich einer offenen Dokumentation der verwendeten Trainingsdaten. So sieht es derzeit der EU AI Act vor, der für eine Regulierung in der Benutzung von KI eintritt.

Ob Disney, Ghibli oder freie Künstler:innen – das Urheberrecht schützt kreative Leistungen. Generative KI verändert, wie wir zukünftig Inhalte erschaffen – doch der rechtliche Rahmen muss mitwachsen. Bis dahin bleibt entscheidend:

Wer mit KI arbeitet, muss wissen, womit sie trainiert wurde.

Die rechtliche Diskussion rund um generative KI verdeckt oft, was für viele Kreativschaffende längst spürbar ist: eine wachsende Verunsicherung über die eigene berufliche Zukunft. Wenn Maschinen auf Knopfdruck Texte, Bilder oder Musik im Stil realer Künstler:innen erzeugen – oft basierend auf genau jenen Werken, die diese einst veröffentlicht haben – stellt sich eine grundlegende Frage: Wie kann kreative Arbeit im digitalen Zeitalter noch geschützt, gewürdigt und fair entlohnt werden? Für viele freischaffende Illustratorinnen, Autorinnen oder Designer:innen geht es dabei nicht nur um Lizenzen, sondern um Anerkennung, Wertschätzung und wirtschaftliche Existenz. Wenn künstlerische Stile zu reinen Datenpunkten werden, droht kreative Leistung entmenschlicht zu werden – reduziert auf ein austauschbares Produkt unter Millionen automatisch erzeugter Varianten, eine Homogenisierung des künstlerischen Schaffens.

Wenn viele generative Werke auf denselben Trainingsdaten basieren, verlieren neue Künstler:innen ihre Unverwechselbarkeit – der Stil wird zur austauschbaren Fläche. Die Folge: Eine kulturelle Einöde statt künstlerischer Vielfalt.

Deshalb ist es nicht nur juristisch notwendig, die Nutzung von Trainingsdaten transparent und fair zu regeln – sondern auch eine kulturelle Aufgabe. Als Gesellschaft müssen wir entscheiden, wie wir kreative Arbeit im Zeitalter der Maschinen schützen, sichtbar machen und fördern wollen. Denn wer morgen noch Neues schaffen soll, braucht heute vor allem Schutz, Sichtbarkeit und Vertrauen.

abgerufen am 01.08.2025

Pressemitteilung

Download